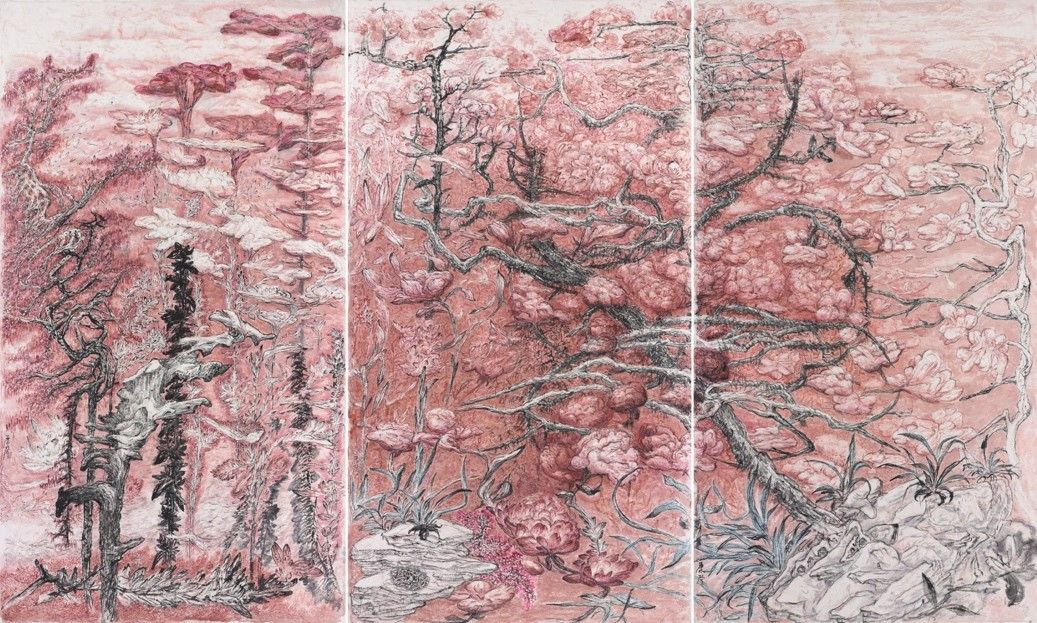

如果传统水墨山水作品以高古脱俗、大道至简为主流审美追求,那么台湾艺术家彭康隆的水墨艺术则完全反其道而行之:恣意张扬,激情万丈,色彩大胆浓烈,为水墨艺术作品闯出另一片天地。

正在广东美术馆新馆展出的“山花迷人眼——彭康隆水墨画展”用90幅作品,展示了艺术家彭康隆25年来的水墨探索。策展人邓锋评价彭康隆的画:“绘画是彭康隆生命状态的全部,喜怒哀乐之外,还包括欲望,矛盾,骚动,恐惧,孤独,挣扎……”。

彭康隆的作品曾在北京、纽约、台北、日本、香港等地展出,被台湾美术馆、瑞士日内瓦水墨基金会、阿布达比皇室等机构收藏,本次展览是他首次带有回顾性质的大型个展。

艺术家彭康隆

艺术家彭康隆欲望与激情的交响曲

和讲求深远、高远、平远的中国传统山水作品相比,彭康隆的作品画面满溢,繁茂丰盛,能神奇地让人情绪激昂、心跳加速,这种感受很难从一般意义上的中国传统水墨作品中获得。

1962年生于台湾花莲的彭康隆1988年毕业于台北艺术大学水墨组,同时辅修油画。学习过程中,他深受17世纪画僧石涛(1642-1707)和髡残(1612—1674年后)以及现代山水大家黄宾虹(1865-1955)的影响。

然而,如果志高品洁、超脱世俗,是中国传统水墨大师的主流追求,那么彭康隆作品虽在技法上深受他们影响,但精神上则是入世的,是内心情绪的肆意外放,是对人世欲望的精准撷取,是对精神世界的聚焦观摩。

彭康隆,《恶之华二之一》,2022

彭康隆,《恶之华二之一》,2022“在学国画时,我本来以为自己也可以向传统水墨大师那样内敛、含蓄,有文人画的气质。但结果却是,我不是那样的人。”他用“白羊座”,性格容易“冲动”解释了自己的绘画风格,但又总结说“最终创作还是需要理性来控制”。艺术创作是个非常私人化的事情,和人谈论总是容易出现误解,观者拥有很大一部分解释的空间。虽然在水墨山水画的领域,彭康隆的风格显得有些惊世骇俗,但是来自藏家和评论界的鼓励让他在这条路上越走越远,并最终成就了一条独特的道路。

提到作品中的浓烈色彩,彭康隆说:“桃红,赤红,中国画中很少有这种颜色。但如果用了蓝绿色的叶子,为了配合叶子张狂飞舞,红色也得是跳跃的,显眼的,为了让画面平衡,桃红就是最适合的。”

在策展人邓锋眼里:身处当代艺术思潮包裹的彭康隆,将自我托付给这片山花。邓锋借用音乐人窦唯《高级动物》的歌词描摩这些视觉作品“欲望、诱惑、矛盾、空虚、善变、好强、幻想、疑惑……”皆寓于此。

花不是花,花又是花

彭康隆的家与画室藏在台北郊野的小粗坑山间,是著名的观赏蝴蝶和飞鸟的景区,生活环境正如陶渊明的诗句“山气日夕佳,飞鸟相与还”。

天光既亮,喝茶、浇灌绿植、绘画占据了艺术家生活中大部分时间。彭康隆讨厌“习惯”这个词,他拒绝让“习惯”支配创作,而是认为绘画过程就是在不停地“解决问题”。

彭康隆,《隐翠》,2023

彭康隆,《隐翠》,2023“如果你看我画画,会看到我一会儿画这边,一会儿画那边,好像很没有逻辑。那是因为我发现那边有了问题,才会去画几笔,把问题解决掉,然后又发现这边有了问题,再来补几笔。”看似毫无逻辑,但是虚与实,轻与重,亮与暗,一切尽在创作过程中被协调。

有意思的是,尽管一直在画山与花,彭康隆创作的山与花,完全是意象中的,在现实中并没有相对应的实体存在。幼时的一场疾病导致他的躯体受限,但他的想像力却格外磅礴。他笔下的花朵,虽然在现实中并不存在,却有种神奇的说服力,制造了“主观真实”的效果。这和西方绘画中的“表现主义”创作方法殊途同归。

彭康隆说:“别人画花时,很注意花与山石的比例。我画的花很大,与山完全不成比例。”这种夸张的表现手法却精准地表达了某种情绪与意趣。

细看彭康隆的创作,越是细节的部分,越是有抽象表现主义的意味,但他本人并不这么认为。他说:“西方油画中有对阴影的处理,有对体感、亮感、肌理的认知,这会带来质感的变化。我的画有油画感,因为里面充满了笔触,在细节的亮暗处理上,借用了素描、油画的技巧。有人说我是在用印象派的笔法画水墨画,其实并没有。我只是在体量感上参考了西方绘画。”但这并不是有意为之,在创作的过程中,技法已经像空气一样,成为必要但感知不到的存在。

彭康隆,《霹银》,2023

彭康隆,《霹银》,2023既然是意象中的花,灵感的来源就不一定和现实中的事物有关,而更可能是一种想像、一丝情绪、一种感觉。一个舞蹈动作,一段乐章,都可能成为一幅画的灵感来源。彭康隆喜欢听古典音乐,犹喜马勒的交响曲。马勒的作品情感浓烈,有暴风骤雨般的悲喜体验,的确是彭康隆作品的最佳背景音乐。“相比较而言,莫扎特就太天使了。”彭康隆说。

物质有限,人无限

艺术评论领域有个名词叫“当代水墨”,特指用水墨媒介和当代的观念创作的作品。艺术家陈丹青则指出作品就该按题材分类:山水、花鸟、人物、鬼神等等,或者按表现形式,比如表现主义、现实主义等等,更容易理解。

彭康隆,《荼蘼花事》,2022

彭康隆,《荼蘼花事》,2022我更关心艺术家的创作瓶颈问题。长时间创作花卉与山石,而且只用水墨一种媒介,不会倦怠吗?

彭康隆说了一段很有哲理的话:“用笔墨来画,和画中有笔墨,是两回事。物质是有限的,人是无限的。有局限的是人。只要人的心是活的,被打开了,作品就会是新的。新不新,不在于是否用了新的材料。不是材料的问题,是心的问题。”

回顾自己的作品,彭康隆认为早期的画精致、用力,现在的更松、更乱,然而,这是一种不断变化、不断更新的“活乱”。他举例说“就像画石头,我一面画石头,一面厌恶我画的石头。我不希望它像石头,而希望它像笔墨的韵律,而它偏偏又像石头,于是我不得不在它旁边长出一棵树来,树上还有一朵云……”其实花也好,石也好,对彭康隆来说,都是“借口”,是服务于笔墨的载体。借着这个载体,借着那些笔触,他进入了一个无限的世界,并找到了生命的自由。

(本文图片由墨斋INKstudio提供。本文仅代表作者本人观点。作者邮箱:shirleyft@163.com, 编辑邮箱:zhen.zhu@ftchinese.com)